【综合】

■ 市场监督管理总局 商务部 国家文物局关于促进网络拍卖规范健康发展的指导意见

■ 231件/套!江西这些文物回家了!

【博物馆】

■ 故宫景福宫区域文物建筑保护修缮工程启动

■ 浙江仙居生物多样性博物馆即将开馆

■ 西藏自治区博物馆协会成立

■ 新疆丝路文化特展即将在金沙遗址博物馆开幕

【考古】

■ 武王墩墓中发现“纱”

■ 考古新发现:“结构最复杂、千年不沉降”的宋塔地基

■ 云南河泊所遗址考古新进展:出土“滇国相印”等封泥1100多枚

市场监督管理总局 商务部 国家文物局关于促进网络拍卖规范健康发展的指导意见

近日,市场监管总局、商务部、国家文物局三部门联合印发《关于促进网络拍卖规范健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),进一步规范网络拍卖市场秩序,促进拍卖行业高质量发展。文件中提到:通过网络拍卖文物的,应当依据《文物保护法》取得文物部门颁发的《文物拍卖许可证》,文物标的在拍卖前应当经文物部门审核批准。(国家文物局)

事关文物拍卖,国家文物局等三部委发布最新文件!

231件/套!江西这些文物回家了!

5月20日下午,景德镇市举行2023年缴获涉案文物移交仪式,现场移交231件/套涉案文物。

据介绍,本次涉案文物为五代至清代时期古陶瓷共计231件/套,其中二级文物2件/套,三级文物43件/套。参与接收移交的博物馆有景德镇中国陶瓷博物馆、景德镇御窑博物院等7家国有博物馆。(人民日报)

故宫景福宫区域文物建筑保护修缮工程启动

从故宫博物院获悉,景福宫研究性保护修缮工作即将启动,预计今年下半年开展此区域文物建筑整体修缮工作。

景福宫位于故宫宁寿宫区域东北部,乾隆三十七年(1772年)仿照建福宫花园静怡轩加以重建。嘉庆和道光年间对景福宫进行了屋面、细虎皮墙、下架油饰的多次岁修保养。自乾隆时期建成后最大规模的一次修缮是清晚期光绪二十九年(1903年),距今已121年。据了解,本次保护性修缮工作将持续十余年。而本次保护修缮是新中国成立后景福宫的首次修缮。(央视新闻客户端)

浙江仙居生物多样性博物馆即将开馆

在第24个国际生物多样性日(5月22日),台州市仙居县举行仙居生物多样性博物馆开馆活动。仙居生物多样性博物馆是浙江省首个法国开发署(下称:法开署)贷款项目——仙居县域生物多样性保护和发展利用示范工程项目(下称:生物多样性项目)中环境教育方面的重点子项目,2019年1月开工建设,2021年8月完工,并于2022年5月开始试运行。

航拍仙居生物多样性博物馆。仙居县委宣传部供图

2024年是中法建交60周年,也是中法文化旅游年。即将正式开馆的仙居生物多样性博物馆从生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性三个层次展示了仙居丰富的生物多样性资源。可以预见,其也将成为中法两国凝聚生物多样性保护共识的优良载体,为进一步交流合作发挥更大贡献。(中国新闻网)

西藏自治区博物馆协会成立

日前,西藏自治区博物馆协会在拉萨揭牌成立。西藏自治区博物馆协会理事会将引导全区广大博物馆工作者学习领会新时代文物工作方针,加强全区博物馆学科建设。同时,发挥博物馆协会学术研究和学术引领的基本职能,对全区各类专业博物馆、行业博物馆、寺庙文物陈列馆、民间博物馆开展业务指导,让公众进一步了解博物馆,助力博物馆事业高质量发展。

截至目前,西藏全区共有各类博物馆、陈列馆、纪念馆43座,其中国家一级博物馆1座、二级博物馆1座,涵盖综合类、专题类、行业类博物馆以及各类纪念馆、陈列馆等。(人民日报)

新疆丝路文化特展即将在金沙遗址博物馆开幕

从成都金沙遗址博物馆获悉,5月28日,由成都金沙遗址博物馆与新疆维吾尔自治区博物馆共同举办的“锦绣西域 万里同风──新疆丝路文化特展”将在金沙遗址博物馆开幕。展览汇集了来自新疆维吾尔自治区博物馆、成都文物考古研究院和成都蜀锦织绣博物馆,涵盖先秦至宋元时期的131件(套)精美展品,包括精美的丝绸毛纺织品、珍贵的多民族语言文字的简牍文书、美轮美奂的雕塑壁画、奢华的金银珠宝、彩陶、青铜等国家宝藏,以雄浑壮阔的西域场景氛围,让观众身临其境地感受丝绸之路的繁盛景象。据悉,此次展览将持续展出至10月27日。期间,金沙还将陆续推出“考古人面对面”、“丝路寻宝”、全景展厅等多项配套活动与展项。(四川发布)

武王墩墓中发现“纱”

截至目前,武王墩一号墓9个椁室中,北一、二室,西一、二室和东一室发掘完毕,东二室和南一、二室发掘也接近尾声,已提取各类文物3000多件组,以及大量动植物遗存。中室也就是主棺所在的位置,计划将于6月进行发掘。

发掘木俑近300件 身覆丝绸待加固

记者从考古队获悉,截至目前,武王墩主墓已发掘木俑将近300件,并且绝大多数是从西侧的两个椁室,也就是构建了乐舞和出行场景的椁室内提取出土。通过实验室清理和分析,发现部分木俑身上有纺织物遗存,经初步鉴定,已发现丝绸品类中的“纱”。

蚕丝是人类最早利用的一种动物纤维,也是自然界中最轻、最柔、最细的天然纤维之一。由于韧性很高,可以用来做成丝织品。然而,丝织品属于脆弱易损的有机质。经过长达两千多年的埋藏,武王墩大墓木俑身覆的丝织品,不可避免地发生劣化,大部分已化成灰变作泥。

武王墩考古发掘项目文物保护负责人 张治国:对于遗留在木俑上面的这些纺织品,我们初步看,它应该是有帽子。身上也缠绕着纺织品,目前来看应该是有纱。

丝蛋白加固 用“丝绸”治疗丝绸文物的癌症

相较于漆木器文物出土后,需要较长时间浸泡在水中进行饱水保护,丝织物的保护难度更大,不仅要动态监测饱水状态,其保存室温需要持续控制在16度左右,这也对考古和文保专家带来不小挑战,他们需要长时间低温作业,一点一点地仔细辨别木俑身上附着的丝织物残片,再用精准的手法和力度,对残片实施“丝蛋白加固”手术。

武王墩考古发掘项目文物保护负责人 张治国:目前我们处理的方法,主要是对表面污染物进行清理。清理了之后,对有纺织品的附着的地方进行丝蛋白的加固。

丝蛋白加固,是我国文物保护领域应用较为成熟的技术,其原理是利用与丝织品文物相同的材料——蚕丝蛋白,和极少量的助剂共同作用,对丝织品进行加固。简单地说,就是同源加固,以丝固丝。

武王墩考古发掘项目文物保护负责人 张治国:在清理的过程中就用丝蛋白进行加固,原位加固,不让纺织品在干燥过程中发生开裂和脱落。我们最终的目的是希望这个纺织品留在这个木俑上进行保存和展示。(央视新闻客户端)

考古新发现:“结构最复杂、千年不沉降”的宋塔地基

浙江省嘉兴市的东塔寺遗址正在进行考古发掘。在“史上结构最复杂、千年不沉降”的东塔塔基遗址里,我们可以看到宋代大缸的模样。

嘉兴博物馆里展出的东塔模型

如今,东塔寺遗址位于嘉兴市中心,而在过去它在嘉兴古城东面。寺中有高塔,且在城东,“东塔寺”因此得名。据地方文献记载,寺建于梁朝,塔始建于隋朝,在宋代和明代都曾重建,后在上世纪60年代期间拆除。因为适于登塔观景,东塔也曾是嘉兴当地的名胜。

东塔寺遗址考古工地现场,大棚下为东塔塔基遗址

2019年至2022年,嘉兴市文物部门对遗址区域进行了考古调查勘探,发现了一些遗迹遗址。2023年9月至今,经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所联合嘉兴市文物保护与考古研究所、嘉兴博物馆对东塔寺遗址进行了正式考古发掘。

5月14日上午,专家在考古现场考察

在江南的水乡泽国,东塔何以在含水量极高的软土层上矗立千年?东塔寺遗址考古负责人、浙江省文物考古研究所副所长郑嘉励说,他们通过考古发掘,发现了在当时极为复杂先进的建筑技术。“我们都知道宋代有许多著名文人,但是宋代也有许多能工巧匠。”

东塔地基里复杂的木构框架

郑嘉励的同事周珂帆说,目前的考古发掘主要集中在东塔塔基部分,已发掘面积900平方米,确定塔基建于北宋神宗年间。他们发现,在千年前,工人建塔先挖了深坑,再打下密集地桩,然后进行夯土,营建木构框架。

东塔塔基内木构框架的内圈套箱

木构框架可以看作是“内、中、外”的三重套箱。套箱间既有夯土,也有板桩支撑,形成了一个坚实的土木混合结构。东塔是座方塔,根据现存宋塔和老照片推测,边长约4至6米。但是塔基至少有20米见方,开挖深度至少有5米。可见为了让宝塔巍然矗立,“施工单位”也是不惜工本。

埋在夯土中的一口口宋代大缸

在中层套箱的结构中,考古工作者还有一个有趣的发现。他们一共发现52口大缸,里面装满泥土,深埋夯土之中,组成一个“亞”字形。这些大缸缸口内径1.1至1.2米,内深95厘米,缸底内径40厘米。至于它们对稳固塔基能起到什么作用,还在研究之中。

考古队员取出了一口大缸中的部分夯土

近日,浙江省文物考古研究所和嘉兴市文化广电旅游局(嘉兴市文物局)联合在嘉兴博物馆举办了东塔寺遗址考古成果论证会。来自北京大学、云冈研究院、上海博物馆、浙江省博物馆和浙江省古建筑设计研究院等多家高校机构的专家在考察的基础上,对此次考古成果进行了论证。

遗址出土的部分建筑构件

专家认为,这是国内首次完整揭露的、结构处理最复杂的塔基遗址,代表了北宋时期江南建筑基础做法的最高水平,体现了古人对水乡潮湿软土环境卓越的适应能力。北京大学考古文博学院副院长张剑葳说,这次发现为学界了解宋代建筑技术提供了很好的案例,宋代工匠采用了土木混合结构来解决基础问题,而其中的木结构又是可以追溯到商代甚至河姆渡文化时期的井干式技术。北大考古文博学院文物建筑教研室主任徐怡涛说,据现场观察,塔基历经千年基本没有下沉,可以说是很成功的设计。

遗址出土的部分北宋铜钱

考古工作者在塔基里发现了一些北宋神宗熙宁年间铸造的钱币。它们是塔基建造时间的重要实证。(新华社”客户端)

云南河泊所遗址考古新进展:出土“滇国相印”等封泥1100多枚

近年来,云南晋宁河泊所遗址出土包括“滇国相印”“益州太守章”在内的封泥1100多枚。考古专家指出,这些封泥本来是古时防止文书被私拆的“一把锁”,如今成为研究汉代西南地区政区建置、职官制度、滇国政权性质及其与中央王朝关系的“钥匙”。

考古工作者在检查河泊所遗址出土的封泥(资料图)。新华社记者江文耀摄

“封泥是古代简牍文书或物品捆扎结绳处的泥团,通常盖着主人印章,既能标识来源,又能防止被私拆。”河泊所遗址考古领队、云南省文物考古研究所研究馆员蒋志龙介绍。

封泥最早出现于战国,盛行于秦汉,魏晋之后简牍逐渐被纸张替代,封泥失去用武之地,逐渐退出历史舞台。

蒋志龙介绍,2019年以来,河泊所遗址出土封泥1100多枚,包括官印封泥、私印封泥、道教封泥和无字封泥,数量在我国封泥发现史上居于前列,在云南考古史上属首次发现。根据封泥文字及同步出土物判断,其年代为西汉中晚期到东汉时期。

这些封泥多数出土于一个河道废弃堆积的灰烬堆中。灰烬堆还有大量炭屑和炭化木条,推测为官方文书资料集中销毁场所。考古队员、云南大学历史与档案学院博士后杨薇说:“官方文书资料会采取焚烧、填埋等方式集中销毁,在焚烧过程中,封泥发生陶化,所以被保留下来。”

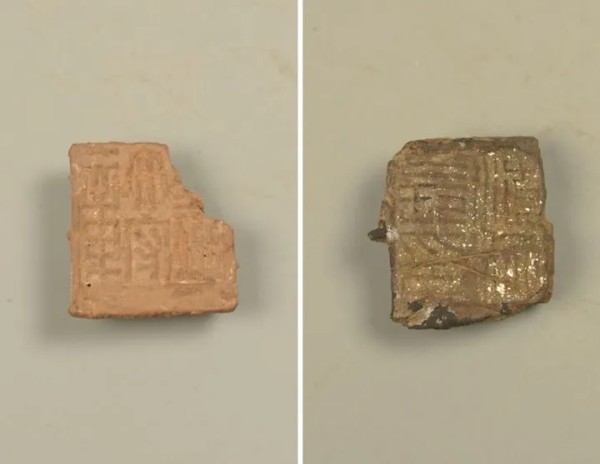

云南河泊所遗址出土的两枚官印封泥(拼版照片)。(照片均由该项目负责人蒋志龙 提供)

云南河泊所遗址出土的两枚私印封泥(拼版照片)。

其中数量最多的是官印封泥。包括一枚“滇国相印”封泥,这是出土文物首次出现“滇国”两字。蒋志龙介绍,从汉武帝时期开始,侯国的相、丞、尉等官员由中央任免。“滇国相印”封泥表明,汉朝赐滇王王印、令滇王复长其民的同时,在滇国设立滇相等官员直接治理滇国,对滇王形成制衡。这对认识滇国政权性质及其与中央王朝关系提供了实物证据。

其他官印封泥有“益州太守章”及“建伶令印”“滇池长印”“同劳丞印”等,涉及益州郡、犍为郡、越嶲郡、牂牁郡和滇池县、建伶县、铜濑县、律高县等郡县区划近30个,包括益州郡下辖24个县中的20个县名,涉及刺史、太守、守丞、都尉、长史、县长、县令、县丞等官职名称10余种。这些封泥是中央王朝在云南行使治权的实证,同时证明河泊所遗址为益州郡郡治,其官员衙署应该就在发掘地点附近。

私印封泥与官印封泥同出,印文有“宋虞之印”“君冯私印”等,涉及数十个人名,专家推测这些人名是官员名字。从印文来看,既有张、王、李、赵、宋、高、陈等常见的汉姓,也有诸如“幻雍”等疑似少数民族汉语姓名。这为研究汉代官员选用制度提供了资料,也是文化交流和民族融合的有力证据。

蒋志龙表示:“封泥和印章互为表里,为研究汉代西南地区行政区划、职官制度等提供了珍贵的历史资料。”( 新华每日电讯)

文章转载自:文博圈