2024年6月20日

【综合】

■ 中华人民共和国国家文物局与洪都拉斯共和国文化、艺术和遗产部签署合作协议

■ 李群调研福建文物工作

■ 亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议在青岛召开

■ 大遗址保护利用工作会议在江苏苏州召开

【博物馆】

■ 三星堆文物展将在北京大运河博物馆开展

■ 两件古埃及文物率先开箱亮相上博

■ “客家第一祠”大面积坍塌,有文物被埋

■ 纽约举行“博物馆一英里”艺术节

【考古】

■ 河北石家庄东垣古城遗址2023年度考古工作新收获

■ 苏州金城新村遗址这一发现 为确定秦会稽郡治提供确切考古证据

中华人民共和国国家文物局与洪都拉斯共和国文化、艺术和遗产部签署合作协议

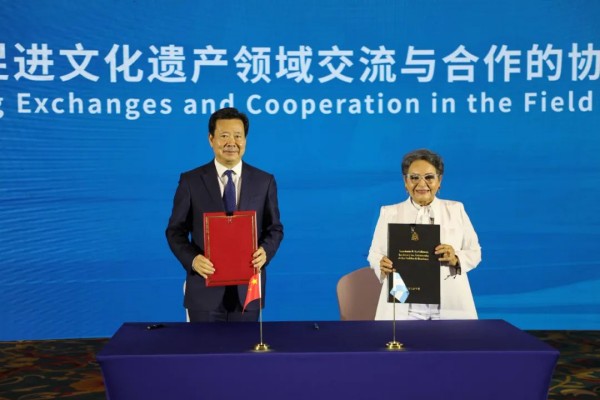

6月19日,亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议期间,在与会的23个国家、2个国际组织的150位代表的共同见证下,中国国家文物局局长李群与洪都拉斯文化、艺术和遗产部部长贝莱斯签署关于促进文化遗产领域交流与合作的协议。

这是中国与洪都拉斯建交以来,双方首次签署文化遗产领域合作协议。双方同意在文物保护、考古研究、博物馆交流、人员培训等方面开展务实合作,深化科潘遗址考古研究与展示利用合作,共同助力两国人文交流,促进民心相通。

洪都拉斯是亚洲文化遗产保护联盟首个伙伴国,在本次会议期间正式加入联盟。会议期间,李群与贝莱斯举行会见,就共同加强联盟建设和在协议框架下开展务实合作达成多项共识。(国家文物局)

李群调研福建文物工作

6月16日至17日,文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群在福建出席第十六届海峡论坛·南岛语族文化学术论坛开幕式,调研文物工作。福建省省长赵龙会见李群,福建省委常委、宣传部部长张彦,省委常委、福州市委书记郭宁宁,副省长江尔雄等参加调研和相关活动。

李群一行先后调研福州鼓屏路86号遗址、三坊七巷沈葆桢故居、柔远驿(琉球馆)、福建船政建筑、昭忠祠等不可移动文物,详细了解文物保护、展览展示、文物安全、考古工作、文物机构队伍建设等情况,并看望慰问一线文物工作者。

李群强调,要深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记关于文物考古工作重要论述与指示批示精神,加强文物和文化遗产保护传承,为文物事业高质量发展贡献福建力量。要加强鼓屏路86号遗址保护,做好回迁群众工作,在城乡建设中落实地上文物“先调查、后建设”、地下文物“先考古、后出让”制度,实施好文物保护前置机制,保护传承好福州城市文脉。要按照“最小干预”原则,加强文物保护修缮工作,研究制定科学的修缮措施,规范文物建筑开放利用。

国家文物局有关司室,福建省委办公厅、省文化和旅游厅、省文物局,福州市委、市政府及相关部门负责同志参加调研。(国家文物局)

亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议在青岛召开

6月19日上午,亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议在山东青岛召开。记者从国家文物局获悉,会议表决通过了《亚洲文化遗产保护联盟章程》修改意见,正式确认联盟由文化遗产国际合作机制转变为政府间国际组织。

据介绍,这是由中国发起并主导的首个区域性文化遗产领域政府间国际组织。大会吸纳了乌兹别克斯坦、马尔代夫成为联盟成员国,洪都拉斯成为联盟首个伙伴国。联盟成员国、观察员国、伙伴国总数达到20个。

此次会议还审议通过联盟2023-2024年工作计划执行情况及2024-2025年工作计划,发布了15个2023年度亚洲文化遗产保护基金资助项目,涉及伊朗、叙利亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、斯里兰卡、越南、阿联酋等国家。同时,还成立由9人组成的联盟咨询委员会。

值得注意的是,在亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议期间,中国国家文物局局长李群与洪都拉斯文化、艺术和遗产部部长贝莱斯签署关于促进文化遗产领域交流与合作的协议。

这是中国与洪都拉斯建交以来,双方首次签署文化遗产领域合作协议。双方同意在文物保护、考古研究、博物馆交流、人员培训等方面开展务实合作,深化科潘遗址考古研究与展示利用合作,共同助力两国人文交流,促进民心相通。(国家文物局)

大遗址保护利用工作会议在江苏苏州召开

6月18日,大遗址保护利用工作会议在江苏苏州召开,研究部署大遗址保护利用和国家考古遗址公园建设任务,加快推进相关工作。国家文物局副局长关强出席会议并讲话,江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛出席并致辞。

关强指出,“十四五”以来,大遗址保护利用取得积极成效,政策保障持续增强,考古研究和系统保护成果突出,融合发展更具魅力活力。关强强调,要加快落地实施《大遗址保护利用“十四五”专项规划》中的重点项目,着力强化用地保障、完善工程管理、规范考古研学,以点带面破解发展难题。要深入贯彻习近平文化思想,聚焦大遗址保护利用工作新格局新使命新期待,从进一步加强考古研究、深化价值阐释、推动保护规划与国土空间规划衔接、完善质量标准体系、更好协调遗址保护与居民生产生活关系等方面,高水平谋划“十五五”目标任务,推动大遗址保护利用高质量发展。

会上,江苏等6个省级文物部门负责同志围绕大遗址保护利用分享工作经验及后续考虑,国家发展改革委、自然资源部、3家科研机构代表作交流发言。国家文物局考古司代表通报古遗址古墓葬文物保护工程管理情况。

各省区市、大遗址片区城市文物部门负责同志,相关科研机构、高校代表参加会议。(国家文物局)

三星堆文物展将在北京大运河博物馆开展

6月27日,“探秘古蜀文明之三星堆”展览将在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)开展。展览汇聚古蜀文明相关的265组件(最终展出数量以实际为准)珍贵文物,其中三级以上珍贵文物共146件套,国家一级文物46件套。展览将于2024年6月27日在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)展陈大楼1号、2号展厅展出。(新京报)

两件古埃及文物率先开箱亮相上博

6月17日在上海博物馆人民广场馆拍摄的即将开箱的古埃及文物。

6月17日,来自埃及国家博物馆的埃赫那吞半身像、萨卡拉考古遗址的彩绘人形棺,率先在上海博物馆人民广场馆进行开箱亮相。“金字塔之巅:古埃及文明大展”将于7月18日在人民广场馆启幕,并于7月19日向公众开放。展览汇集492组788件古埃及不同时期的珍贵文物,其中95%以上的文物是首次来到亚洲。展览将持续至2025年8月。(新华网)

“客家第一祠”大面积坍塌,有文物被埋

暴雨袭击后的官田李氏大宗祠横屋部分坍塌。上杭县文体旅游局 供图

“客家第一祠”福建省龙岩市上杭县官田李氏大宗祠受特大暴雨袭击,发生大面积坍塌。

6月18日,澎湃新闻从李氏大宗祠相关工作人员处了解到,大面积坍塌发生于6月16日凌晨,位于宗祠两侧的客厅,大部分面积都坍塌损毁。目前现场已被保护起来,不让他人靠近,不少文物仍掩埋在坍塌的建筑物内。从福建上杭县文体旅游局获悉,当地政府已启动修复,有关人员于6月19日进场开始着手修复的前期工作。(澎湃新闻)

纽约举行“博物馆一英里”艺术节

当地时间6月18日,一年一度的“博物馆一英里”艺术节在美国纽约举行,包括大都会艺术博物馆在内的多家博物馆从下午6时到晚上9时免费向公众开放,人们还可以在第五大道上的第82街至第105街之间约一英里长的街道漫步。(中新网)

河北石家庄东垣古城遗址2023年度考古工作新收获

东垣古城遗址地处太行山东麓山前平原地带,位于河北省石家庄市长安区北部,滹沱河南岸。遗址面积2.76平方公里。2013年被公布为第七批全国重点文物保护单位。

遗址于1956年在全国第一次文物普查工作过程中被发现。1963年省文物部门在遗址调查时发现大批燕、赵两国刀币和西汉时期的半两、五铢钱范以及铸币作坊等遗存。1980年,石家庄市文物保护研究所对东垣古城遗址进行了一次较大规模的考古调查。2004年省文物部门配合基本建设勘探时发现城垣垣基,2012年确定了东城垣总长,并进行了局部解剖工作。2018-2021年河北省与石家庄市文物机构陆续对东垣古城遗址开展了区域勘探工作,但始终未能围绕遗址整体实施全面调查、勘探工作。

遗址勘探与发掘工作

2023年,为配合东垣古城遗址保护规划编制工作,河北省文物考古研究院与石家庄市文物保护研究所联合对该遗址启动全面考古调查勘探,并经国家文物局批准,对遗址博物馆拟建区域展开考古发掘工作。勘探和初步发掘工作结果表明东垣古城遗址地下遗存分布非常丰富,包括城门、城垣、路网、大型官署建筑基址、手工业作坊区等反映城市运行主要功能的遗存均有发现。

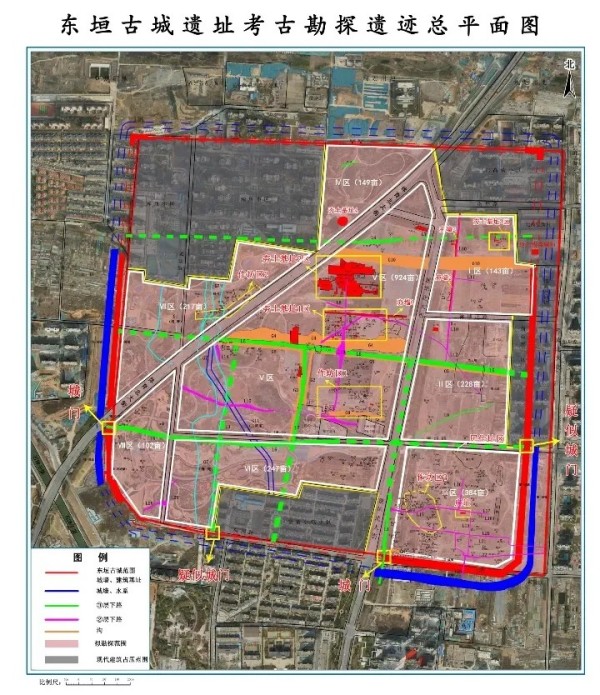

东垣古城遗址考古勘探总平面图

2023年考古勘探面积近200万平方米,发现遗迹总数337处。其中官署基址区4处(由29处相连单体夯土建筑遗迹组成)、夯土建筑基址8处、夯土墙2处(共4段)、夯土城垣1道(共7段)、城门2处、城壕1道(共4段)、道路27条(共41段)、水系11条(共27段)、居住址6处、手工业作坊31处、水井20口、灰坑216个、墓葬8座,遗迹丰富多样。

城垣始建于生土之上,由黄褐色黏土混合深褐色黏土夯筑而成,土质致密,夯层明显。城垣保存状况较差,探明部分大多仅剩基槽,其剖面呈倒梯形。城壕剖面呈“U”形,城壕与城垣间距约17米。城壕内部堆积可分为三层,第三层淤积层深黑褐色淤土内含有白色螺壳。

确认城门为南城垣东门和西城垣南门,疑似东城垣南门1处。2处城门均宽约11米,进深约13米。均为单门道城门。

城内西南部、中部、东北部、南部均发现有古河道、水渠、水门等遗迹,其中城内西南部古河道呈西北-东南流向,均宽20米,河道残长648米,距地表深5.6米。年代应与城市始建年代相符,约在战国秦汉时期。该河道应与早期滹沱河关系密切。

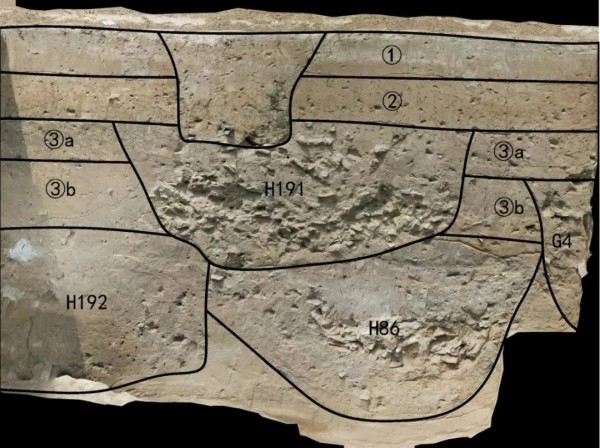

东垣古城遗址博物馆拟建区域地层示意图

城内的路网体系是本年度考古勘探的重要发现。城内发现有“三纵三横”路网体系。纵向(南北向)道路已探明两条(另外一条为古河道冲毁),南北中轴线道路残长362米。横向(东西向)道路探明三条(部分区域为现代建筑和垃圾压占),东西中轴线道路残长1142米。纵横主干道均宽10-12米,厚度0.4-06米。主干道两侧存有路沟,路沟均宽约10米。

大型集中建筑基址的发现凸显东垣古城遗址的重要性和复杂性。夯土基址集中分布于城内中北部,其中一处基址基础保存较为完整,东西长238米、南北宽143米。基址外有夯土墙围绕,夯墙南墙已探明残长333米,东墙已探明残长345米,均宽6米。基址性质应为官署建筑基址,年代约为战国秦汉时期。

城内存在手工业作坊区,位于城内东南部和西北部,主要遗迹为窑址。在东南部手工业作坊区附近发现密集居住址遗存,居住址遗存主要表现为瓦砾堆积。同时还发现与居住址密切相关的道路遗存。

瓮棺M5

城内墓葬发现较为零星,主要为战国两汉时期瓮棺葬及东垣古城城市废弃以后,逐步形成的唐宋时期墓葬,均为小型墓葬。主要分布在城市东南部及中北部。

此外古城内还发现与古人生活密切相关遗迹,如水井、窖穴、灶、灰坑等近百处。

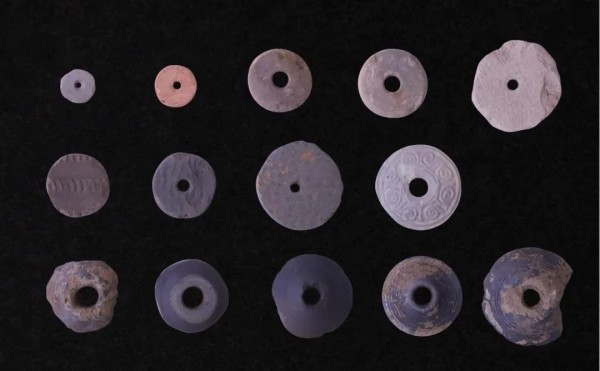

出土陶纺轮

2023年考古发掘区域位于东垣古城遗址东南拟建遗址博物馆区域。此次发掘工作从2022年11月至2023年7月,发掘面积1680平方米。清理各类遗迹200余处。

云纹瓦当

本年度发掘区包含了两个时期的文化堆积,即西汉和东汉时期,主要包括灰坑、道路、房址、冶炼炉、灶址、墓葬、水井等两汉时期遗迹。出土可复原文物258件。陶质文物主要包括生活类用具、建筑类用具、手工业用具等,其中生活类用具有盆、罐、盘、碗、内足炉、陶钵、陶甑等;建筑类用具包括瓦当、筒瓦、板瓦、井圈、陶构件等;手工业用具有纺轮、制陶工具、钱范等。铜器主要为铜镜、铜带钩、铜箭镞、铜环、铜簪、铜器盖、铜饰件、铜钱等。铁器主要包括农业用具和生活用具,其中农业用具主要为铁犁铧、铁斧、铁铲;生活用具主要为铁熨斗、铁钩等。骨质文物主要为骨簪。石质文物主要为石纺轮、石锤、磨石、石臼等。

本次发掘发现最丰富的遗迹位于③层,③层为两汉时期文化层,是该遗址最为繁荣时期。灰坑分布密度很大且种类多样,遗址出土的灰坑有些明显是遗址主体废弃以后人群活动形成的垃圾坑及建筑瓦砾堆积坑;有些灰坑深度超过2米,且包含物较单一,只在灰坑底部堆积包含有陶片及动物骨骼,或有祭祀坑的性质。路网的发现反映了东垣古城遗址两汉时期的城市交通情况。

初步认识

东垣古城中北部大型建筑基址的发现,很可能是秦代恒山郡郡治、两汉魏晋时期恒山国及真定国官署区所在。在大型建筑基址北部发现有一处高台建筑基址,这一高台建筑很有可能是先秦时期宫殿高台建筑的延续,“高台榭,美宫室,自鸣得意”(《史记·苏秦列传》),同时还具有重要的防御功能,既便于瞭望,又利于防守。

除官署建筑外,城内仓储、手工业作坊、民居里坊等在城内的布局也同样重要。东垣古城城内地势较为平坦,道路平直,而纵横交错的路网也将城区划分为若干区域,这些区域的功能存在着差异。经过此次勘探工作发现,东垣古城存在较为明显的功能分区。

通过2023年度全面考古勘探和初步发掘工作,结合历年考古工作及文献资料,初步探明了东垣古城的城市基本形态和空间布局,了解了东垣古城的城市规模、尺度和要素。东垣古城属于太行山东麓冀中南地区战国秦汉时期特别是两汉时期最高等级中心城市之一。始建于战国,经过战国至西汉、东汉、魏晋时期多次大的修筑、扩建、改建,主体年代在两汉时期。两汉时期也是东垣古城最繁盛的时期,魏晋以后逐渐衰落。

东垣古城遗址2023年度考古勘探发现的“三纵三横”路网体系与大型夯土基址群的城市布局,增添了学术界对战国到汉代郡国城市制度的新认识。年度发掘出土的建筑遗迹与手工业遗迹,补充了石家庄地区两汉时期生业形态的相关认识,对认识当时该地区的文化面貌具有重要意义。

东垣古城是近年来石家庄市开展先秦两汉时期工作规模较大、发现较为丰富的城市考古遗址,本年度考古勘探和发掘工作为冀中南地区城邑考古提供了新的实物资料。(文博中国”微信公众号)

苏州金城新村遗址这一发现 为确定秦会稽郡治提供确切考古证据

位于江苏苏州的金城新村遗址考古工作正在进行中,考古人员在其中首次集中发现大量高等级建筑构件,与秦代祭祀建筑风格高度一致,为秦推行郡县制,实行“大一统”这一史料添加有力佐证。18日,这批重要发现在苏州姑苏首次面向社会公众开放。

这批新发现的高等级建筑构件,在工艺形制上,与1000多公里外陕甘地区秦代遗址出土的相关文物具有高度的一致性,应为秦统一后加强对地方控制而传播至苏州地区,是秦推行郡县制,实行“大一统”的有力佐证。特别是“右”字戳印铭文、网格云纹瓦当、陶水管及大量相关建筑构件和刻、划陶文的发现,为确定秦会稽郡治提供确切考古证据。

苏州市考古研究所所长 程义:经过我们对秦会稽郡治的建筑材料的对比和研究,专家们发现和远在1700公里之外的礼县四角坪遗址秦代祭祀建筑的瓦当的形制、大小、制法、纹饰完全一致,这表明秦不但在文字、交通、度量衡方面做了统一的规定,而且在官方建筑,我们衙署的建筑乃至建筑构建都有明确的管辖和规定,就表明“大一统”王朝对地方有非常高超的控制力和影响力。

一座姑苏城,半部江南史。本次考古发现不但从考古地层、遗物类型和碳十四科技测年等多方面,实证了当今苏州子城区域在春秋战国的时候就有较为丰富的人类活动,进一步佐证了苏州古城的位置未曾位移,2500多年的建城史与史书记载一致。作为苏州地域文明探源和城市考古的重大突破之一,金城新村遗址考古为探寻、研究和认识苏州城建史和历史文脉提供了新的思路和方向。

苏州市考古研究所考古部主任 张志清:从我们这一次发掘上来看,地层非常完整,从唐宋一直到春秋晚期是一个完整的文化序列。从遗物特征上就更明显了,它从上到下遗物变化是非常明显的,符合各个时代的一个特征。(央视新闻)

文章转载自:文博圈