2024年6月25日

【综合】

■ 文物保护法修法新增亮点:公平对待国有和非国有文物收藏单位

■ 《上海历史风貌保护指南》向公众征询意见

【博物馆】

■ 上博东馆重新向公众开放,25日12时起可进行预约

■ 运河船工号子入藏博物馆

■ 京杭大运河博物馆首次开放文创区

■ 成都自然博物馆(成都理工大学博物馆)临时闭馆3天

■ 新疆库车市龟兹博物馆项目建设加快推进

【考古】

■ 陕西洛川考古发现秦人大型公共墓地

■ 中乌联合考古有新进展

文物保护法修法新增亮点:公平对待国有和非国有文物收藏单位

文物保护法是文物保护领域的重要法律,距离上次全面修订已有20余年。2023年10月,十四届全国人大常委会第六次会议对文物保护法修订草案进行了初次审议。文物保护法修订草案二审稿拟提请即将于本月举行的十四届全国人大常委会第十次会议审议。全国人大常委会法工委研究室主任、发言人黄海华在6月21日举行的记者会上介绍了相关情况。

根据各方面意见,修订草案二审稿拟增加规定“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求;完善与中国共产党有关文物的保护规定;完善文物保护管理制度措施;完善关于文物价值挖掘阐释的规定;完善文物调查、专业人才培养等方面的规定,提高文物保护能力水平;健全社会参与机制,调动社会力量参与的积极性。

引人关注的是,修订草案二审稿在适应新时代文物保护新要求方面新增多处亮点。据黄海华介绍,修订草案二次审议稿规定了若干让文物活起来的举措。比如,规定博物馆等单位应当加强文物价值挖掘阐释;鼓励和支持文物收藏单位开展文物展览展示、宣传教育和科学研究等活动;对在文物价值挖掘阐释工作中做出重大贡献的,给予表彰、奖励。同时,还明确国家健全社会参与机制,鼓励引导社会力量投入文化遗产保护;规定有关部门应当在相关政策上公平对待国有和非国有文物收藏单位。 (法治日报)

《上海历史风貌保护指南》向公众征询意见

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强城乡历史文化保护传承的一系列重要论述,依据国务院批复的《上海市城市总体规划(2017-2035年)》,按照中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》要求,以保护好、利用好、传承好上海城乡历史文化遗产为使命责任,上海市规划资源局会同相关管理部门研究制定《上海历史风貌保护指南》(以下简称《保护指南》),现已形成《保护指南》(征询意见稿)。

现开展《保护指南》(征询意见稿)公示工作,广泛征求公众意见。公示期限:2024年6月24日至2024年7月24日

《上海历史风貌保护指南》(征询意见稿)文本,请识别二维码。

上博东馆重新向公众开放,25日12时起可进行预约

从上海博物馆获悉,经过一个多月紧锣密鼓地施工、布展,上海博物馆东馆建设目前已完成开放“三部曲”中的第二节点,新增10个展厅及互动体验空间,开放面积将达到展陈空间的80%左右,日接待限额也将提升至每天2万人次。上博东馆将于6月26日起重新向公众开放,观众6月25日12时起可在“上博参观预约”小程序上进行预约。

按照上海东馆“三部曲”开放计划,本月底将开放陶瓷馆、玺印篆刻馆、玉器馆、货币馆四个“中国古代艺术通史系列”常设展厅,加上已开放的青铜馆、雕塑馆,上海博物馆八部“中国古代艺术史教科书”中的六部已经揭开神秘面纱。同时,聚焦城市文脉探源和对外文化交流主题,新推出两个专题展厅,分别是考古馆“考古上海”展和陶瓷专题馆“China·世界:陶瓷与中外交流”展。另外,全新打造了古代文明探索宫、数字馆“山水江南”展、文物保护修复体验馆、文创旗舰空间等四个互动体验空间,将为观众提供更加精彩纷呈的文旅新体验。

为迎接暑假大客流的到来,上博东馆后续将推出精彩的特展和专题馆。7月3日起将举办“千年万念:陈世英半世纪珠宝艺术”展;7月底前将开放“江南造物”专题馆以及8月将在第二特展厅举办“宝塔乾坤:圆应塔遗珍展”等。

上博还将推出全新小程序,提供综合预约、场馆导航、藏品导览、文创服务、特别展览预告、常设展览介绍、教育活动参与、探索宫体验、数字空间互动、“云”上博物馆游览、精选数字文物欣赏、精彩视频观看等一站式智慧服务,实现智慧服务一“机”在手,全面提升观众的参观体验。(央视新闻)

运河船工号子入藏博物馆

在中国大运河申遗成功十周年之际,北京市级非物质文化遗产运河船工号子被声音艺术博物馆永久保存,未来将向大众展出。据了解,声音艺术博物馆目前已具有包括老北京相关的吆喝声等老北京的声音,相关的游商响器的声音、北京生活之声社会之声、自然声态—南极之声以及相关地区的音乐之声。未来,该博物馆还将在不同城市或地方建立采录工作站,对当地当下的声音、将要消失的声音、已经消失的声音进行采录和抢救工作。“声音艺术博物馆作为全球首家以声音为主题的博物馆,溯源声音的历史文化价值,笃行声音的采录与抢救工作,是声音艺术博物馆的使命与担当。”该负责人说,以声博物,以声觅史,放进博物馆的声音,不仅见证了历史,更是一份厚重的文化遗产。(中国青年报)

京杭大运河博物馆首次开放文创区

6月24日,据悉,在大运河申遗成功十周年之际,京杭大运河博物馆首次开放文创区,目前文创区已经上新了自主开发的20多种文创产品。

图片来源:杭州京杭大运河博物馆官方微信

据杭州京杭大运河博物馆官方微信介绍,文创空间以「流动的文化」为主题,内部共有「运济千年、河晏盛景、风物承泽」三大主题区,分别对应运河文创开发的三个系列。

成都自然博物馆(成都理工大学博物馆)临时闭馆3天

从“成都自然博物馆 成都理工博物馆”官微获悉,6月24日至6月26日博物馆开展地面地胶修复工作,因修复作业涉及点位影响观众正常参观,故闭馆三天。请游客朋友们合理安排参观。

新疆库车市龟兹博物馆项目建设加快推进

6月20日,位于新疆库车市友谊路古墓遗址旁的龟兹博物馆项目正加紧建设。建设规模为中大型馆,将是新疆第二大博物馆。

绿色围挡内,塔吊林立,高耸入云,正进行着各种吊装作业。塔吊下方,钢筋结构的骨架已具规模,工人们穿梭在交错纵横的钢筋丛林之间,焊接、绑扎、调整,动作熟练而专业。施工现场一派繁忙有序的景象。

该项目总建筑面积达16201㎡,为框架剪力墙结构。建筑层数为地上3层,地下1层,内设古墓展厅、多功能厅、报告厅、主题展厅、通史展厅、龟兹壁画展厅等设施。项目建设以“龟兹汉韵”为设计理念。以库车本地的庭院空间及龟兹壁画为设计蓝本,将檐廊、传统窗棂、克孜尔壁画菱形格等特色元素,融入建筑空间及立面表达,以彰显库车的独特性。并融入库车2000年来所具有的斗拱等汉式元素,用现代手法展现中华文化的多元一体。

该项目是库车市重点建设项目,处于城市中心,与魏晋古墓遗址博物馆相邻,周边与克孜尔研究所、自治区考古所两处国家级重点文物保护单位共同构成库车龟兹文博中心,是库车市历史文化的重要展示窗口。

项目自今年3月份开工建设,主体结构计划于8月底封顶,目前主体结构已完成70%。项目总工程师张亮说:“‘龟兹汉韵’的设计理念,在这里将通过现代建筑技术得以实体化呈现。项目建设及后期布展全面完工,将充分发挥城市中心、人流量大的区位优势,让博物馆融入人民日常生活。”(改革网)

陕西洛川考古发现秦人大型公共墓地

从陕西省考古研究院获悉,2020年3月—11月,为配合黄蒲高速(黄龙—蒲城)建设,陕西省考古研究院等单位对公路所经区域进行了抢救性发掘,考古发现的月家庄墓地是目前为止陕西发现位置最北的秦人大型公共墓地。

月家庄墓地位于陕西省洛川县月家庄村南,调查勘探发现,墓地范围东西最宽450米,南北长1200米,初步估计墓葬总数达上千座。此次考古共发掘小型秦墓363座,墓地年代从战国中期偏晚至秦统一。墓葬之间几乎不见相互叠压、打破现象,布局规整,平行式洞室墓位于墓地中部,直线式洞室墓多分布在四周,年代亦是由早到晚,暗示着墓地可能经过统一布局规划,即由中间向四周发展。

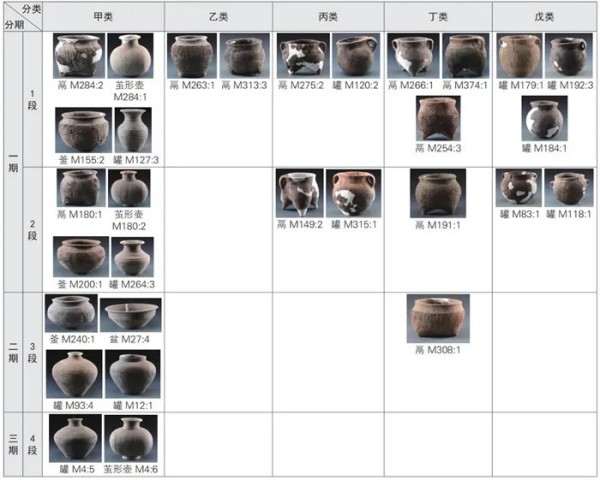

月家庄陶器文化因素分类图

月家庄墓地随葬品以陶器为大宗,主要有鬲、釜、壶、盆、罐等几类,其中鬲、釜、茧形壶、小型罐、广肩罐(缶)、大口罐等数量多。铜器有少量鼎、釜、壶、带钩、环、削刀等,铁器主要是釜、带钩,另外还有少量玉石骨器等饰品。

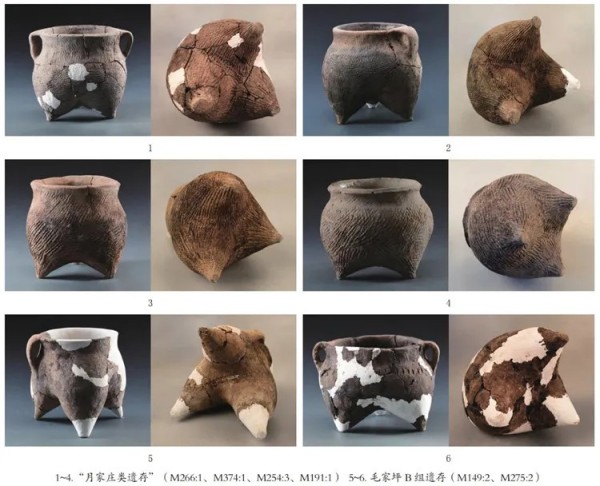

“月家庄类遗存”与主要分布在陇山两侧的“毛家坪B组遗存”对比

考古发现,月家庄墓地的文化面貌以秦文化为主,另包含少量其它文化因素,代表了魏国、西戎、白狄等遗存。专家认为,出土器物中的“月家庄类遗存”器形特征与李家崖文化最为相像,分布位置亦有重合,极有可能就是李家崖文化在当地的遗留或孑遗,两者存在某种承续关系。目前,学界普遍认为李家崖文化的族属与鬼方有关,因此根据“月家庄类遗存”的渊源、位置和文献记载,可以推测其可能是鬼方或西落鬼戎后裔遗存。

综合墓葬形制、葬俗、规模和随葬品等情况,考古专家认为,月家庄墓地是陕北南部战国中期秦、魏势力进、退和民族交流融合的具体体现,为探讨战国时期陕北南部地区的政局演变和族群融合提供了难得的考古新材料。“月家庄类遗存”的辨识和发现,也为研究李家崖文化的最终流向提供了重要线索。(人民网,原标题名为“最新成果!陕西洛川考古发现秦人大型公共墓地”)

中乌联合考古有新进展

从丝绸之路考古合作研究中心获悉,中国—乌兹别克斯坦联合考古队今年在乌兹别克斯坦持续开展联合考古工作,取得一系列考古成果。

今年4月起至今,西北大学文化遗产学院院长、丝绸之路考古合作研究中心副主任马健教授带领考古队,在乌兹别克斯坦实施科技部中国-中亚人类与环境“一带一路”国际联合实验室建设与苏尔汉河流域古代人类文化与环境联合研究项目,围绕苏尔汉河流域地质构造演化、古环境变迁、北巴克特里亚古代文明起源与发展等关键学术问题,开展田野调查与发掘工作。发掘了苏尔汉河中部公元前8世纪规模最大、保存最完整的聚落遗址——班迪汉2号遗址,发现方形聚落外周宽5米、高2.1米的土坯外墙,聚落内部多间方形房屋、房屋地面、窑址、垃圾坑等遗迹。遗址内出土了大量古代人类炊煮、贮藏食物、水的日用陶器、加工小麦等粮食作物的石磨盘、石磨棒、石臼、石杵等工具,首次发现了班迪汉绿洲连续发展、序列明晰的雅兹1期至3期典型陶器,为揭示巴克特里亚王国文化面貌与早期发展提供了重要线索。

中乌联合考古队4月到6月还对乌兹别克斯坦契纳尔特佩遗址进行了首次联合考古发掘,发掘青铜时代、贵霜时期、蒙古时期墓葬共计25座,贵霜时期房址6座,揭示出乌兹别克斯坦苏尔汉河上游区域的历史发展脉络,为构建贵霜文化的年代序列提供了宝贵线索,填补了该时期区域历史空白。

丝绸之路考古合作研究中心专家今年4、5月间还在乌兹别克斯坦开展费尔干纳盆地中乌联合考古调查工作,对纳曼干州公元前7至公元7世纪遗址进行系统的田野调查与部分勘探,复核了城址18处、墓地1处、聚落2处、祭祀遗址1处、特佩(台式建筑)84处,并发现岩画遗址1处,地面堆石遗迹10余处。(央视新闻)

文章转载自:文博圈